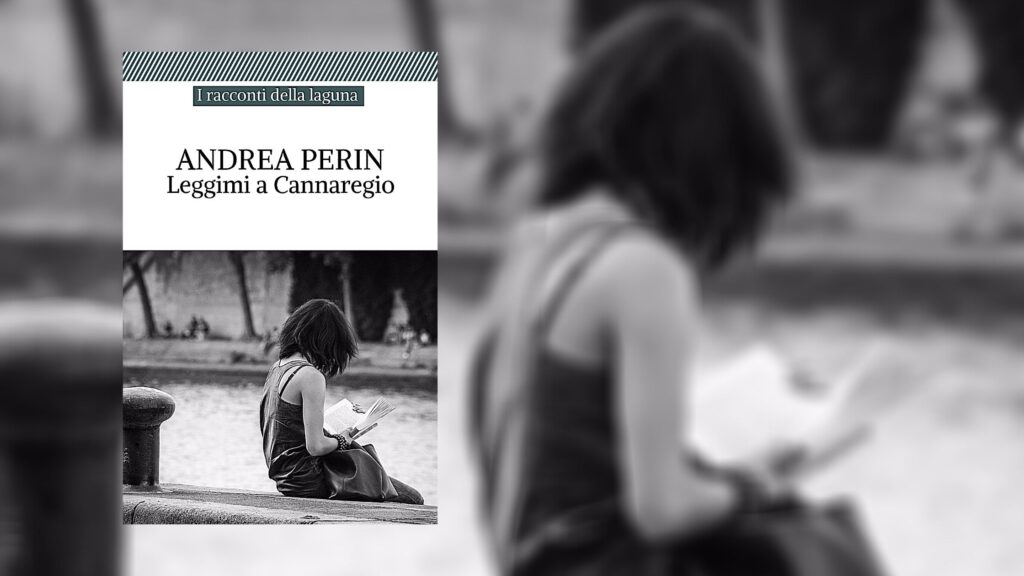

LEGGIMI A CANNAREGIO

RACCONTO BREVE

PREMESSA

Una sera mi è arrivata una mail dal curatore del sito-web, chiedendomi un racconto da poter regalare a chi volesse iscriversi al sevizio di news-letter.

Nessun problema, avrei scelto uno dei brani scritti in questi anni, o estratto qualche pagina da un mio libro.

Ma il giorno dopo, mentre camminavo sull’argine dell’Adige, luogo prediletto dove i pensieri nascono da soli soprattutto se incoraggiati da una melodia di Bach, ho pensato che potevo scriverne uno dedicato allo scopo, non tanto per incuriosire o stupire, ma perché mi sembrava un buon inizio.

Fermo a contemplare la vasta pianura, (nonostante l’argine si elevi di pochi metri, in giornate particolarmente limpide permette di far spaziare la vista dai candidi ghiacciai alpini fino ai morbidi profili degli Appennini), ho messo in pausa la musica e mi sono subito segnato un’idea sul telefono, un abbozzo, anzi, un germoglio, in tutta fretta per paura potesse tornare a confondersi tra i fioriti meandri della mia mente.

Il mattino seguente, prima dell’alba, l’ho fatto crescere scrivendo di getto quello che leggete ora.

*****

Tutto era pronto per il grande giorno; biglietti e pass ai musei prenotati, guida e cartina plastificata pronte, ma poi l’amara sorpresa: il bambino ha quaranta e mezzo di febbre.

Stamattina aveva gli occhietti un po’ strani, a metà pomeriggio s’è fatto più calmo del solito, ha abbassato i giri, ed ecco, dopo cena la sorpresa, vomito e febbre alta.

Avvilito, strappo il foglio delle informazioni sui vaporetti, stampato con tanto entusiasmo. Ormai Venezia è andata, anche stavolta… chissà quando ci ritorneremo.

“Roberto, guardi il bambino?” mi chiede mia moglie dal piano di sotto.

“Va bene, dov’è che vai?”

“Vado in cerca di una farmacia di turno.”

“A quest’ora?”

“Ho paura di rimanere senza paracetamolo.”

“Ma se ce n’è una scatola?”

“Sì, ma non so se basta!”

“Santo cielo, ma quanto te ne serve?”

“Se stanotte rimane sopra ai quaranta, lo porti te al pronto soccorso, giusto?”

No, il pronto soccorso no! Una volta m’è bastata; meglio un girone infernale dantesco, almeno lì non si paga per soffrire aspettando in eterno.

“Marta?”

“Sì?”

“Prendi due scatole!”

Mi sembra di vederla, mentre annuisce compiaciuta col sorrisino ironico.

“Roberto?”

“Che c’è adesso?”

“Guarda che sotto ho chiuso tutto. Ho visto dei lampi verso il lago, forse farà un temporale. A dopo.”

“Ok,” le rispondo distratto.

Sento la porta chiudersi, poco dopo la macchina con la marmitta ormai da cambiare, uscire dal vialetto.

Scendo di sotto, al bagno, poi risalgo e vado nella cameretta. Il mio ometto dorme profondamente. Gli sfioro la fronte con le labbra; cavoli se scotta!

Sembra impossibile; una sudata al parco, un colpo d’aria condizionata al supermercato e dopo due giorni ti ritrovi in queste condizioni.

Torno nello stanzino dove teniamo tutti i documenti dell’attività di mia moglie, un negozietto di intimo e di qualche articolo ortopedico, e mi risiedo al computer.

Osservo i faldoni che occupano quasi una parete, strabordanti di stampate e ricevute di tasse, normative, permessi, bollettini… da non crederci: si fa il mazzo, non ha ferie né contributi pagati e guadagna meno di una dipendente, non capisco perché si ostina nel continuare questo lento suicidio programmato.

Un giorno le chiederò seriamente cosa intende fare e cosa aspetta a tirar giù la clèr, per sempre, come dicono a Milano.

Deluso dopo aver visto il segno meno davanti al bilancio famigliare del mese passato, navigo in cerca di qualcosa su Venezia, e, visto che anche stavolta non riusciamo ad andarci, cerco almeno un po’ di consolazione nella realtà virtuale.

C’è veramente di tutto, impressionanti poi quei siti che ti fanno fare una visita 3D in qualche chiesa o museo.

Tra i più disparati risultati del motore di ricerca, mi imbatto nel sito di uno scrittore che non ho mai sentito, pure lui innamorato di Venezia, forse più di me.

Compare una finestrella che invita ad iscriversi al suo servizio di posta, ovviamente la chiudo all’istante ma rimango per dare un’occhiata alla pagina.

Interessante; già dietro ai titoli si celano aspetti e curiosità che proprio non conoscevo di Venezia… ma non fa per me, non sono un gran lettore e poi quando ci vado non mi serve sapere tutto su quello che vedo, basta solo esserci per viverla felici.

Mi alzo, esco e metto la testa dentro la cameretta.

Il bimbo respira pesantemente. Non resisto ed entro avvicinandomi, gli tasto la fronte. Bene, sta scendendo: è sudato.

Molto più sollevato torno a sedermi al computer mentre con un movimento secco del mouse sblocco il salvaschermo.

Ancora di nuovo la finestrella che offre il racconto in cambio dell’iscrizione. Ora ho capito; gli articoli che ho visto li manda via mail, senza pubblicità, tipo un blog. Va bene, ci penserò…

Sto per cliccare sulla crocetta per chiuderlo quando distrattamente vedo: ”Leggimi a Cannaregio”. Ma che cavolo di titolo è?

Malefico, ci sei riuscito!

Compilo il form, basta mettere anche solo una mail.

Dopo un attimo ricevo il file.

Lo apro un po’ dubbioso; anche se sono abbonato a un buon anti-virus, (gratuito), sono sempre restio a scaricare qualsiasi cosa.

Va tutto bene, non compaiono serpenti né pac-man che si mangiano lo schermo e nemmeno messaggi che si complimentano che sono diventato milionario con un clic.

Inizio a leggere.

Cannaregio è uno dei sei quartieri di Venezia, messo a sinistra uscendo dalla stazione, detti anche sestieri. Si chiamano così perché la città anticamente era divisa in sei di questi…

Bene, chiaro e semplice.

…una volta usciti dalla stazione, si prende la direzione a sinistra, naturalmente portati a continuare lungo la via anziché salire l’alto Ponte degli Scalzi, e, se lo si fa, spesso è solo per dare un’occhiata al panorama e fare una foto.

Scesi dal ponte e tornati sui propri passi, si percorre la lunga calle, colma di botteghe e a tratti stretta e molto affollata, così capita che il turista, colto da un vago senso di claustrofobia decida di addentrarsi lungo un’angusta e buia laterale, nella speranza di sfuggire all’abbraccio soffocante di tutte quelle persone, magari con la speranza di ritrovarsi come per magia in Piazza San Marco.

Appena imboccata la calle traversa, d’incanto, cessano i rumori e il fastidioso vociare, e spesso ci si trova da soli accompagnati dai mille ”sapori” della città con sottofondo l’amabile suono delle campane a slancio.

Da una finestrella deforme malamente incassata nel muro di vecchi mattoni sgretolati, ricoperta da una grata arrugginita, esce un forte odore di pesce fritto. Probabilmente dà sulla cucina di un albergo.

Attirato dal parlare concitato in una lingua a me sconosciuta, non resisto e vi sbircio dentro, alzandomi in punta di piedi; due cuochi dai tratti asiatici stanno litigando vicino al lavello industriale di acciaio, mentre un altro partecipa all’animata diatriba nascosto dietro a un tendone di tegami appesi sopra ai fornelli, talmente fitti da dare l’idea di un sipario teatrale bloccatosi mentre s’alzava.

Intravedo la figura dell’attore dietro, almeno in parte, da sopra le ginocchia fino al ventre. Discute gridando, mentre fa saltare nervosamente sul fuoco degli spaghetti allo scoglio. Ma chi mangia una cosa del genere a colazione? Attila?

D’improvviso caccia un urlo, sbattendo la padella violentemente. Un grosso astice arancione approfitta dello slancio per saltare fuori dal tegame, e incredibilmente si mette a correre tra le piastre roventi, schivando un enorme pentolone d’olio bollente.

Lo chef asiatico, (ora che si è piegato ne vedo il viso e l’alto ”cappello d’ordinanza”), afferra gli spaghetti saltati fuori ricacciandoli nel tegame, poi cattura l’astice con due mani, ma scotta e lo lascia all’istante imprecando verso chissà quale dio.

Uno dei due al lavello d’acciaio afferra a sua volta il grosso crostaceo con uno straccio bianco da cucina, alzandolo trionfalmente, ma questo con uno scatto improvviso, approfittando di un momento di distrazione e vana gloria, con la grossa chela afferra il piccolo naso asiatico, tranciandolo di netto dopo esservi rimasto appeso per qualche secondo.

La vista del volto accartocciato in una smorfia di dolore assoluto, senza naso e tutto ricoperto di sangue, mi fa arretrare inorridito verso la calle.

Mi guardo attorno perplesso, solo e incredulo e mi riavvicino. L’altro cuoco al lavello, fino ad ora rimasto a osservare frastornato, come disincantandosi da un sogno ad occhi aperti, impugna una mannaia, si butta a carponi e inizia a dare coltellate al pavimento, a destra e a manca, sempre più violente in un crescendo di collera indomabile. Continua a colpire il cemento, furioso, finché non trancia di netto la punta del piede che sporge dalle strane infradito del collega già mutilato del naso.

Questi urla ancora più forte di prima, afferra la padella di spaghetti allo scoglio e inizia a percuotergli la testa violentemente.

Il cuoco messo a carponi riesce ad alzarsi, dolorante, con la testa insanguinata, e arretra barcollando di due passi sotto la finestrella; posso vedere il fiotto rosso uscire dalla nuca. Alza la mannaia e col braccio teso in alto, urlando, inizia a rincorrere il cuoco menomato, che cerca di sfuggirgli zoppicante, mentre l’altro salta sui fornelli pronto a buttarsi sopra ai due per fermare l’ormai inevitabile carneficina.

Ma proprio nel momento dello slancio, il piede dello chef colpisce il pentolone di olio bollente, che rovesciandosi sopra ai liquidi già presenti sul piano innesca una fiammata immane.

Con un guizzo mi ritraggo spaventato dalla finestrella, fattasi abbacinante come il sole. Mi guardo attorno in cerca d’aiuto o di testimoni alla tragedia, ma non vedo anima viva.

Urlo: “Aiuto! Aiuto! Al fuoco…”

Dall’apertura esce una vampata blu che fa bruciare all’istante le ragnatele che le facevano da cornice. Sto per correre in cerca di rinforzi quando vedo una cosa viscida salire lentamente aggrappata alla grata incandescente.

Mi avvicino inorridito, temendo che sia la mano bruciata di uno dei cuochi, ma a pochi centimetri mi rendo conto che ad aggrapparsi è l’astice!

Ho paura, vorrei scappare via, ma la meraviglia unita allo stupore e alla curiosità hanno la meglio.

Lo osservo, piegando la testa per vederne la sommità. L’astice si volta, come mi stesse osservando, poi mi sorride beffardo!

“Papà! Papà!”

Diamine! Che succede?

Mi ci vuole qualche secondo per tornare in me.

Corro nella camera del piccolo.

“Mi fa tanto male la pancia papà!”

“Come la pancia? Amore?!”

Mi siedo al suo capezzale, tasto la fronte. Ha smesso di sudare, ma è comunque meno caldo di poco fa, deve essersi stabilizzato.

Sistemo le lenzuola e lo bacio sulla testa, sto per uscire…

“La pancia pizzica papà.”

Determinato a capire cosa accade, accendo l’abat jour e mi avvicino, lo faccio girare dolcemente, poi alzo la canottiera fradicia. Ha dei segni rossi, come quando ci si appoggia a lungo sopra a un oggetto.

Cerco tra le lenzuola, trovato! È un astice di gomma, arancione, poco più grande di una mano… da non credere.

Lo osservo da vicino e per sicurezza lo scuoto un paio di volte. Lo appoggio sul comodino. Il mio ometto si è già riaddormentato.

Torno al computer, sono curioso di vedere cosa cavolo succede a Cannaregio e che combinano quei tre matti.

Lasciata la stretta calle, ci si ritrova sul ponte a ridosso del Ghetto di Venezia, un ambiente unico quanto…

Ma come? E l’incendio? E i cuochi impazziti? Vabbe’…

Continuo un po’ deluso; saranno tutti morti e forse sarà esploso l’intero palazzo.

“Ehi, signore! Signore!”

Alzo la testa, da una finestra appare una donna sui cinquantanni, molto bella ma non particolarmente curata, sobria. La parte inferiore del busto è nascosta da dei panni appesi a un stendibiancheria da balcone, storto, fissato chissà come sotto al davanzale della finestra.

“Dica, signora?”

“La Tonina continua a battere i denti, sta di nuovo salendo. Corri a prendere la triaca!”

“La ché?” chiedo più divertito che stupito.

“La triaca… la medicina!”

Faccio segno con la mano che se ne può anche andare a quel paese; capitano proprio tutte a me, ma fa capolino il volto di Tonina, talmente bianco e cadaverico da confondersi con la pietra d’Istria che fa da cornice alla finestra. Sta messa male davvero!

“Va bene, ci vado.”

“Papà! Papà!” Urla Tonina, “Papà, papà… sto male!”

Papà?! Che c’entro io? “Ho capito, adesso vado!”

Ma dove la trovo ‘sta triaca? Mi chiedo perplesso.

“Papà, sto tanto male!” ripete meccanicamente la bambina come non mi avesse ascoltato…

L’ometto!

Mi alzo e corro in camera. Accidenti se scotta!

I denti battono incessantemente, ma riesce a farci uscire un ”sto male papà!”

Lo prendo in braccio e scendo in cucina, a fatica, visto che le ginocchia devono sostenere sia il mio sovrappeso sia i quindici chili del bambino.

Cerco il paracetamolo tra le medicine sul tavolo, ma non lo trovo.

Ma dove cavolo l’ha messo?

Apro il cassetto dei farmaci; niente!

Apro il mobiletto del bagno, quello sotto la TV, quello della credenza… Macché!

L’ometto intanto ha appoggiato la guancia sulla mia spalla, rimettendosi a dormire.

Meno male. Lo riporto su in camera e lo adagio sul letto. Dorme profondamente, forse fin troppo.

Ormai Marta dovrebbe tornare, dico a me stesso cercando di darmi conforto.

Torno in camera e mi risiedo, apro il file e cerco il punto dove sono rimasto con la lettura.

Corro per una stretta calle tra gli alti palazzi del Ghetto, la signora mi ha lasciato solo il numero civico, complicatissimo da capire a Venezia.

Eccolo: “Quattro due uno!” esclamo ad alta voce soddisfatto. Non è stato così difficile ricordarlo. Quattro, come la quadriglia più ambita del mondo, i cavalli sopra San Marco, il simbolo del potere, tanto anelato dallo stesso Napoleone. Poi metà e ancora metà.

Premo il pulsante del vecchio campanello di ottone incastonato nel muro, a forma di pecten, la conchiglia di una nota marca di carburanti.

Alzo lo sguardo per ricontrollare il civico: ”421”, che strano numero, sembra voglia suggerirmi un significato profondo, celato, quasi alchemico.

“Xa ghé?”

Mi riporta coi piedi per terra una vecchina dal volto rugoso, vestita di stracci neri tranne uno scialle sgualcito di lana rosa disteso sulle spalle.

I capelli bianchi però sono molto ben curati, raccolti a chignon; dalla densa cipolla non erompe un solo ribelle.

“Mi serve… mi servirebbe della…” sono imbarazzato, ho paura che tutto questo sia uno scherzo di cattivo gusto ordito da delle mattacchione veneziane, ma la vecchietta viene in mio soccorso.

“Te serve la triaca?”

Annuisco, timido.

“E dillo no?”

Mi fa entrare. Quasi ho un conato di vomito per il forte odore di pesce secco messo in ammollo e forse anche fatto bollire, sicuramente sta preparando del baccalà a finestre chiuse, mi guardo attorno, se ce ne sono.

L’angusto appartamento è spoglio e tetro, e i pochi oggetti presenti sono degli anni sessanta.

La vecchietta si ferma davanti a una porta, mi squadra sospettosa finché fruga dentro una tasca nascosta tra il groviglio di stracci neri che indossa.

“Per chi hai detto che serve?”

“Non l’ho detto.”

La donnina mi strizza l’occhio: “Sei sveglio.”

Si gira verso di me, lascia cadere quello che tratteneva con la mano nella tasca, probabilmente una chiave, e mi afferra per le spalle.

“Non sei qui per la triaca, vero?”

“Sì, certamente, serve per Tonina… sta male, ha il febbrone, quasi delira.”

“Vieni con me.” La seguo per il corridoio fino a quando mi fa fermare sulla soglia di un cucinino.

Entra e apre un curioso mobile, alto circa come lei e con gli spigoli arrotondati. Tira il cassetto sotto e vi fruga dentro; “Ti piace la mia ghiacciaia?”

Metto la testa all’interno del piccolo tugurio adibito a cucina. Il fornello è spento; da dove cavolo si sprigiona l’odore nauseante di baccalà?

“Pensavo fosse una specie di frigo… Quindi ne esistono ancora?”

“Certo, ne hai una davanti agli occhi. Ti pare?”

“Ma non è scomodo procurarsi il ghiaccio…”

“Sì, lo è, ma vuoi mettere il sapore di un astice conservato fresco, in viva?”

La vecchietta si gira e mi rifà l’occhiolino, poi scoppia a ridere abbagliandomi coi suoi denti d’oro.

Si rigira, china sul cassettone, rimettendosi a frugare nervosamente. Poi si ferma d’improvviso, alzando l’indice con in mano una scatolina: “Hai sentito?”

“Che cosa?”

Si volta, fissandomi: “Papà… sto male!” pronuncia con la voce da bambino.

Mi allontano da lei, arretrando spaventato tanto quanto davanti all’orrendo epilogo della sanguinosa lite tra i cuochi.

“Il piccolo!” urlo mentre sbatto con le ginocchia sulla mensola porta-tastiera del computer.

Corro in camera, tasto la fronte, è rovente, vaneggia frasi incomprensibili, lo scuoto un pochino per svegliarlo, pupazzo inanimato; mi spaventa quando è così molle. Ma non c’è verso di farlo svegliare.

Corro di sotto, volando sopra agli scalini, afferro il telefono e chiamo mia moglie. Per tutta risposta lo sento suonare su di sopra. Accidenti! Se l’è scordato! E adesso?

Vado alla finestra, la apro, buio; ma perché ha chiuso tutto?

Sblocco il chiavistello e spingo uno dei pesanti scuri; “Pure il temporale adesso!”

Chiudo, stacco la presa della TV e dell’antenna appena in tempo, prima di sentire un tuono. Salgo le scale di corsa per spegnere il computer, ma proprio nel momento che sblocco il salvaschermo facendo apparire il racconto, una folgore esplode talmente forte da sembrare sopra al nostro tetto.

Salta la luce.

Buio e silenzio resi assoluti dai vetri a camera doppia, dalle imposte di legno massello e dai timpani già provati dal boato.

Poi un pianto, sempre più lancinante.

Mi sposto verso la camera facendo scivolare le mani sulle pareti, non vorrei rompermi l’osso del collo cadendo dalle scale.

Temporale o no, a questo punto carico il ”cucciolo” in macchina e corro al tanto odiato pronto soccorso.

Arrivato in camera mi metto a carponi, raggiungo la cesta dei giocattoli e cerco qualcosa che riesca a far un minimo di luce. Trovato!

Accendo il pupazzetto di gomma che illumina con la sua luce verdognola il volto del mio bimbo. Singhiozza in piedi sul letto, aggrappato alla pediera, impaurito, ma almeno si è svegliato.

Tiro un sospiro di sollievo mentre lo abbraccio forte.

Ci stendiamo accanto, tenendo stretto il giocattolo, la mia mano chiusa sulla sua, osservando incantati la magia dei giochi luminosi proiettati sul soffitto.

Ci assopiamo, ”cullati” dal suono profondo di qualche tuono in lontananza, ormai inoffensivo.

“Tesoro. Tesoro. Sei sveglio?”

Apro gli occhi. Marta tiene una candela accesa. Mi dà una carezza e poi tasta la fronte del piccolo. Parla sottovoce: “Tutto a posto ometti?”

“Insomma, ero spaventato…”

“Ma che razza di temporale. Sai che mi son dovuta fermare? Stavo per ripartire dalla farmacia quando si è scatenato il finimondo, penso ci sia stata una bomba d’acqua… dai, scendiamo.”

Lascio il pupazzetto luminoso all’ometto che non molla la presa, mi alzo e seguo mia moglie.

Ci sediamo al tavolo in cucina, la candela illumina i nostri volti di luce vibrante, accentuandone le curve e i tratti espressivi, quasi volesse mostrare all’altro i pensieri più reconditi.

Marta mi prende la mano, allungando il braccio sul tavolo.

“Ora però sembri arrabbiato.”

“Non tornavi più…”

“Ti ho già spiegato. Qual è il problema?”

“Dimmi dove cavolo hai messo la medicina per la febbre?”

Marta lascia la mia mano e sorride, afferrandosi i lunghi capelli:

“Tutto qua?”

“Mi sono spaventato, anzi, sono andato nel panico, l’ometto era strano. L’ho cercata ovunque, per giunta non avevi dietro il telefono.”

Il sorriso di Marta ora si è fatto beffardo: “Uomini!”

Finisce di raccogliere i capelli a chignon, non li sistemava così da anni, la guardo stupito.

“Che c’è?”

“Non lo facevi dai tempi del mare, a Riccione.”

Infila una matita alla base del grosso nodo. Poi si alza, apre il frigo a incasso, fruga nel cassetto sotto, si gira e mi fa l’occhiolino mostrandomi la scatolina bianca.

“Quando è che imparerete ad ascoltarci?”, e si mette a ridere.

*****

Scritto il 1° settembre 2017

Ti è piaciuto?

Sono riuscito a portarti tra le calli veneziane come il protagonista del racconto?

Ti aspetto sul mio sito www.andreaperin421.it dove potrai trovare altri brani e informazioni sulla mia attività letteraria nata dalla passione per Venezia.

Adoro il sestiere di Cannaregio e, leggendo questo breve racconto, mi sono ritrovata a ripercorrerlo soffermandomi lungo le sue calli all’improvviso misteriose e incontrando personaggi fantastici. Rispetto ai precedenti che ho letto ho notato molto verismo nella descrizione di alcune scene…un breve triller.

Grazie Patrizia, mi fa molto piacere che ti sia piaciuto… grato per il tuo commento! 🙂